Von Natias Neutert

Ich möchte Sie herzlich zu drei kleinen Abstechern in das kultivierte Arkadien der Künstlerin Petra Hasselbring einladen.

Damit kein Irrtum entsteht und niemand dabei etwa an den Habitus des abgespreizten kleinen Fingers beim Anheben der Teetasse denkt: Unter »kultiviert« verstehe ich ein künstlerisches Handeln, das durch Übung und Ausdauer gepflegt und verfeinert worden ist und weiterhin wird.

Eine Auffassung, die sich bis auf Cicero zurückführen lässt, den Rhetoriker, Philosophen und einzigen Universal- Schriftsteller der römischen Antike. Damals bezog sich der Begriff »Kultur« (lat. cultura) einzig und allein auf die Pflege von Pflanzen beim Landbau. Doch weil die Menschen, um zuständige Gottheiten gnädig zu stimmen und das erhoffte Wachstum dadurch magisch zu begünstigen, dazu allerlei Gebete murmelten, erschien es Cicero sinnvoll, den Begriff »Kultur« auch auf die symbolische Ebene auszuweiten — und als cultura animi, als Pflege des Geistes zu fassen.

So wurde der Begriff »Kultur« im Laufe der Zeit zum Schlüsselbegriff — ja, zu einem Universalschlüssel, mit dem sich Türen und Tore zu nahezu jedem nur erdenklichen Winkel gesellschaftlicher Wirklichkeit öffnen lassen: Von der Kohlsuppe bis zur Künstlergruppe. In diesem Sinne lautet eine immer noch brauchbare, weil knappe Begriffserklärung: Kultur ist, wie der ganze Mensch lebt.

Eine erste Türöffnung zu ihrem Werk bietet uns Petra Hasselbring selbst. Sie lässt uns wissen, ihre Collagen seien — ich zitiere — »Strandgut, das an die Oberfläche des Bewusstseins gespült wird.« Gemeint sind damit die von der passionierten Elbspaziergängerin zufällig in der urbanen Umgebung entdeckten und von Fall zu Fall mitgenommenen Fundstücke, Plakatabrisse, Zeitungsfetzen und dazu noch die herausgerissenen Buchseiten, aus denen sie dank ihrer Einbildungskraft und Gestaltungslust ganze Serien von Collagen hervorbringt, die inzwischen an die Hunderte gehen.

- Paul Klee

Das ist die »Künstlerpostkarte«, die sie mir aus Wien geschickt hat — eine aus Gedrucktem, Gemaltem und Geklebtem rasch hingeworfene Skizze. Die Stichworte zu ihrer Entstehung lauten: Zufall und Ziel.

Künstlerpostkarte, Collage/Foto/Tempera, 10,5 x 14,8 cm

Natias-Neutert-Nachlass-zu-Lebzeiten-Archiv

Gezielt ausgesucht hat sie aus einer riesigen Angebotsmenge genau diese Ansichtskarte. Und wie der Zufall so spielt, findet sie nach einer in Wien soeben zu Ende gegangenen Demonstration dieses Reststück irgendeines handgemalten Plakats am Straßenrand: einen roten pastosen Pinselstrich auf dunkelbläulichem Papier. Für ein nebenher entstehendes Mixed-Media-Werklein sind dies zwei völlig ausreichende Gestaltungselemente.

Schließlich muss — wie ja nicht zuletzt der Bildinhalt der Postkarte doppelsinnig nahelegt — »das Rad nicht neu erfunden werden.« Schon gar nicht, wenn es sich dabei um das unübersehbare Wahrzeichen Wiens, das berühmte, seit 1897 bestehende Riesenrad am Prater handelt. (Durchaus vorstellbar, dass der zu Anfang zitierte Paul Klee als Sechzehnjähriger darin mitgefahren sein könnte. Es sei denn, er habe so stark an Hyposophobie gelitten wie Petra Hasselbring noch heute und wie es früher bei mir der Fall gewesen ist).

In Petra Hasselbrings Gruß aus Wien halten sich Abstraktion und Figuration die Waage. Während die obere Kreishälfte des Riesenrads in ihrem ›Fotorealismus‹ gut sichtbar bleibt, ist die untere Kreishälfte dem Blick entzogen; angedeutet nur durch die krakeligen Andeutungen der Künstlerin — ihre einzige eigene Hinzufügung.

Womit spielt nun, wenn man ihn partout entschlüsseln möchte, der Bildinhalt ihres Kartengrußes?

Mit nichts Geringerem — Obacht, Sie betreten kultiviertes Gelände! — als dem prinzipiellen Wechselverhältnis zwischen Bildproduzentin und Bildrezipienten.

Jedes Kunstwerk, und sei es in sich auch vollständiger ausgearbeitet als dieses, bleibt solange eine Art ›flüchtige Skizze‹ bis sie durch die Fantasie jeweiliger Betrachter*innen zu einer andersartigen, in jedem Fall einzigartigen Vollendung findet.

Spüren wir diesem Gedanken und dem, was er an Gesichtspunkten ästhetischen Erlebens und Erkennens noch zu zeitigen vermag, im Nachfolgenden näher nach.

Von einem aprikosenfarbigen, hellen Hintergrund hebt sich eine aus gerissenen Papierelementen zusammengeklebte spitzwinklige Dreiecksform dunkler ab. Wir haben es also im Gestaltungsschema von Figur/Grund mit einem deutlichen Kontrast zu tun.

Ein Hell-Dunkel-Kontrast, der farblich durch die Platzierung der hellblauen Partie in die erdfarbige Umgebung betont wird.

Es überwiegen abstrakte Bildelemente. Da wir Menschen die Welt jedoch stets gestalthaft erfahren, nutzen wir auch diesmal wenige essentielle Merkmale, um etwas als etwas Bestimmtes zu identifizieren. Von daher deuten wir die skizzenhafte Dreiecksform als Berg. Und die gesprenkelte graue Kreisform daneben als Mond.

In der insgesamt eher malerisch anmutenden Collage fallen beim genaueren Hinsehen hier und dort winzige, gleichsam zeichnerische Partikel auf, besonders im oberen Bildbereich. Durch sie wird die opake Gleichförmigkeit des aprikosenfarbigen Untergrundes dynamisiert und unsere Einbildungskraft dazu angestiftet, aus solchen Einsprengseln in aller Freimütigkeit etwas Eigenes heraus zu fantasieren. Der stärkste Kontrast ergibt sich auf der Formebene durch den Gegensatz überwiegend abstrakter Bildelemente zur einzig gegenständlichen, noch dazu realistisch dargestellten Figur — einer voll erblühten Pflanze.

Collage, 25 x 36 cm, Privatbesitz Berlin

Auffällig ist, dass Petra Hasselbring bei dieser Collage kompositorisch vom Minimum ausgeht. Außer der betonten Vertikale gibt es keinerlei besonders stark hervorstechende Spannungsakzente. Alles richtet sich harmonisch an der gefühlten Bildmitte aus und fokussiert unseren Blick — geradezu meditativ — auf das zentrale Motiv.

Was auf den ersten flüchtigen Blick wie eine Lotusblüte erscheint, stellt sich bei genauerer Überprüfung als Kohlkopf heraus. Stellt sich die Frage: Was hat ein Kohlkopf in derart weltentrückter Höhenlage zu suchen? Wer dabei die schier endlosen, bis zum Horizont sich erstreckenden Kohlfelder in Europas größtem Anbaugebiet Dithmarschen vor Augen hat, könnte sich ganz pragmatisch fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Kohlstaude dort hoch oben überhaupt wächst und gedeiht? Und ob der Nährstoffgehalt dortiger Bodenverhältnisse für ertragreiches Wachstum ausreichen würde?

Als Antwort soll der Hinweis genügen, dass es sich hierbei um einen Berg handelt, der keinerlei feste Bodenhaftung hat, sondern frei im Bildraum schwebt. Eine ungewöhnliche Art von Berg, ein »Zauberberg« eben, wie uns der Bildtitel nicht umsonst wissen lässt.

Worin besteht nun dessen besonderer Zauber?

Schauen wir hierzu noch einmal näher auf das Verhältnis der Proportionen im Bild. Dann fällt auf, dass der Kohlkopf im Größenvergleich mit der bergigen Umgebung riesige Ausmaße haben muss, ein pflanzlicher Gigant. Er könnte mindestens soviel Menschen auf einmal ernähren, wie sonst nur ein ganzes Kohlfeld.

Wem es schwerfällt, sich einer solch freischwebenden Zauberfantasie zu überlassen, dem könnte eine originelle Wortprägung des späten Friedrich Nietzsche weiterhelfen — Hinaufpflanzung lautet sie. Ein Begriff, der philosophisch und im übertragenen Sinne dafür steht, über uns selbst und den jeweils erreichten Zustand hinauszuwachsen.

Jede Weiterzüchtung einer Pflanze, besonders wenn es sich um ein so gesundes Lebensmittel wie Kohl handelt, wäre in diesem Sinne eine beträchtliche hinaufpflanzende Kulturleistung.

- Hugo Ball

Wie man hört, gelingt es Fachkräften im Bereich Gartenbau neuerdings, ertragreichere Ernten dadurch zu erzielen, indem sie die Beete anstelle wie bisher üblich in rechteckigen Reihen anzulegen, diese in lauter kleine Quadrate unterteilen und in Form von Mischkulturen bepflanzen.

Daraus ergibt sich eine wunderbar assoziative Analogie zu dem, wie Petra Hasselbring bei ihrem Collagen-Ensemble Alpha-Beet von 2019 verfahren ist. Stärker als je zuvor, setzt sie dabei, sowohl in formaler als auch in materialer Hinsicht, auf ›Mischkultur‹ – auf eine Mixtur aus Illustrationen aus Brockhaus-Bänden von damals und gestischen Pinselspuren von heute, woraus sich bei der Bildbeobachtung unmerkliche Zeitintervalle einstellen.

Das Ensemble besteht aus siebenundzwanzig Quadraten im Format 12 x 12 cm, jedes Einzelbild ist einem Buchstaben gewidmet, dem »W« sogar zwei Bilder.

Nur wenige große Künstler haben sich bewusst auf das Quadrat eingelassen, so besonders Piet Mondrian oder Josef Albers, (Malewitschs weltberühmtes Schwarzes Quadrat ist kein exaktes, nur ein gefühltes Quadrat). Und auch Kurt Schwitters, — der, was die Mischform aus Malerei und Collage betrifft, als ausgesprochener Ahnherr von Petra Hasselbring zu betrachten ist — hat sich nur bei seinen Plakatentwürfen ein, zwei Mal des Quadratformats bedient (z. B. beim Poster für eine kleine Dada-Soirée, von 1922). Und auch seine Collage mit dem Titel Ohne Titel (N), von 1936/37, in dem als einziger der Buchstabe ein »N« prangt und welche Petra Hasselbring vermutlich inspiriert haben dürfte, ist ein Hochformat.

Doch man würde es, wie schon Nietzsche zu bedenken gibt, seinem Lehrer schlecht danken, wenn man sein Leben lang dessen Schülerin bliebe. Wo dieser hin und wieder Fotos einfügt, verzichtet sie strikt auf jegliche Verwendung von Fotos. Wo er bis in die dritte Dimension des Materialbildes, der Assemblage vorstößt, verbleibt sie, abgesehen von der für jede Collage typischen minimalen Reliefbildung, bis auf Weiteres bei der Zweidimensionalität. Was den formalen Aspekt betrifft, hat der Hannoveraner Merz-Künstler die Fundstücke in aller Regel in eher geometrische Form- und Farbelemente zurechtgeschnitten, während Petra Hasselbring ihre Plakatfetzen, Zeitungsschnipsel und Buchseiten-Partikel überwiegend – bis auf winzige direkte Eingriffe — im jeweils vorgefundenen Zustand belässt. Und so ihren eigenen Weg verfolgt.

Collage, 12 x 12 cm

Im Besitz der Künstlerin

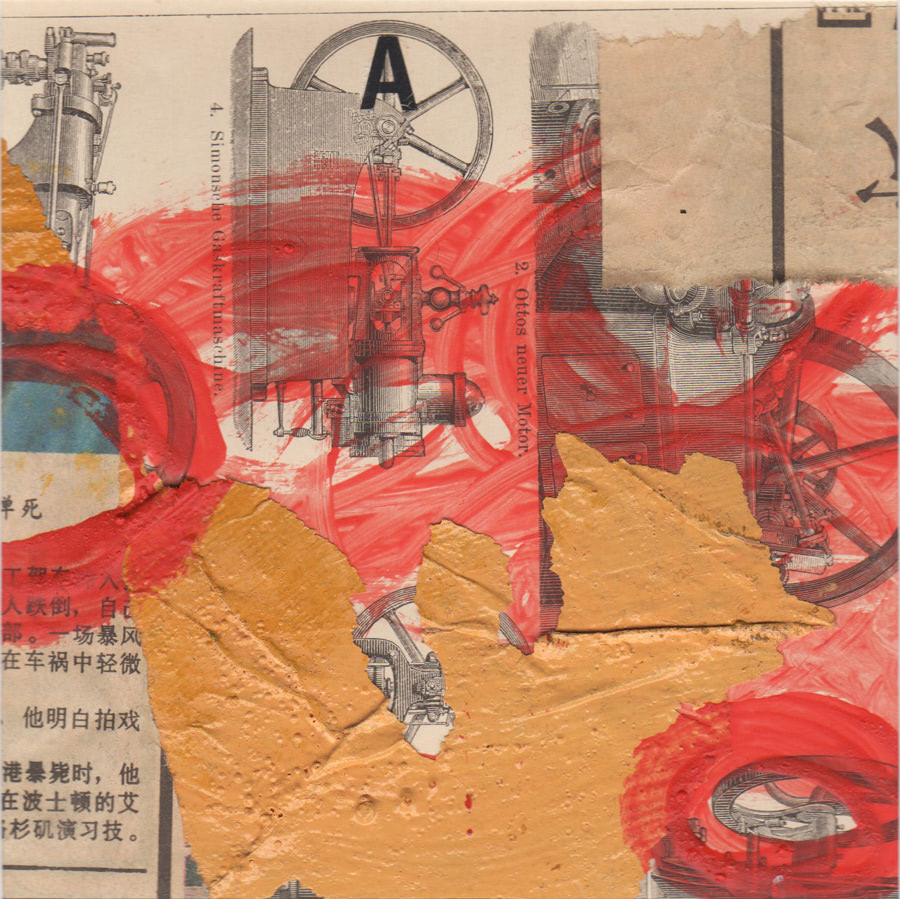

Im Eröffnungsbild von Alpha-Beet taucht erneut das Motiv »Rad« auf, gleich fünf Mal sogar. Am oberen Bildrand wirkt es mit dem darin enthaltenen »A« wie ein Fanal der Schriftkultur — »A« wie Anfang?

Das zweite Rad — in eine drumherum gepinselte blutrote Umrandung eingebettet — findet sich auf dem Boden liegend in der rechten unteren Bildecke. Diagonal gegenüber in der linken oberen Ecke ragt eins von insgesamt zwei, drei nicht eindeutig identifizierbaren Maschinenbruchstücken ins Bild. Mittig am rechten Bildrand, ebenfalls blutrot unterlegt, befindet sich das dritte und vierte Rad, allerdings in halbierter Form. Ähnlich dem fünften Rad, das kaum entzifferbar ist, weil es im pastos aufgetragenen Ocker — so als stülpte sich konvulsivisch der Erdboden auf – wie in einem Farbsumpf zu versinken scheint. »A« demnach wie Abgesang? Auf die Hochindustrialisierung?

Reichen solche blick- und bildtheoretischen Feststellungen aus, um zu jenem »unbewussten Zusammenhang vorzudringen, der« — wie es sich Wilhelm Dilthey, der Vordenker einer Philosophie des Verstehens einst gefragt hat — »in der Organisation eines Werkes wirksam« sei?

Wohl kaum. Dazu ist jeder Schaffensprozess im Wechselspiel von Intuition und Intellekt mit all seinen flüchtigen Assoziationen, mehr oder wenigen vagen Vorstellungen, dem Abwägen und Herumexperimentieren möglicher Gestaltungsschritte bis hin zur schließlich getroffenen Entscheidung, das betreffende Werk sei so und nicht anders als vollendet zu betrachten, ein viel zu verwickelter Vorgang.

Sogar Petra Hasselbring selbst dürfte es schwerfallen, sich über all die unzählbaren Schritte auf dem Weg zur Vollendung ihres Alpha-Beets im Klaren zu sein – für uns andere Menschen aber bleibt es eine gänzlich verschlossene Black Box.

So ruft jedes der in den Alpha-Beet-Bildern enthaltenen und kompositorisch zueinander in Beziehung gebrachten Dinge — wie Räderwerk, Maschinenteile, Fische, Frösche, Kerbtiere, Angel- und Pfluggerät usw. — in unserer Einbildungskraft und damit in aller Freiheit jeweils etwas anderes wach: Eine subjektiv schier endlose Erlebnis- und Erfahrungskette zahlloser im Gedächtnis perlenartig aufgereihter Augenblicke.

Von daher könnte man diese kunstvoll angelegte Gartenanlage namens Alpha-Beet mit einem Wort aus einem Gedicht von Hans Arp als Abundzuort bezeichnen. Ein geheimnisvoller Ort, den sich aufzusuchen lohnt, um einmal ganz woanders zu sein und hinterher, intensiver als zuvor, wieder ganz und gar bei uns selbst.

PS: Ob Petra Hasselbring, als sie in Form etlicher chinesischer Textstellen den Aspekt von Andersartigkeit, von Fremdheit ins Ureigenste ihrer Collagen eingefügt hat, geahnt hat, dass ihr der Zufall damit ein Geschenk machen würde? Unser geläufiger Begriff »Malerei« wird im Chinesischen mit der Schriftzeichen-Kombination für »stumme Poesie« übersetzt. Ein wahrlich treffender Begriff.